喉から臭い!その口臭は膿栓(臭い玉)が原因だった!?でも、膿栓が取れない!うがいで治らない!薬はないの?そこで耳鼻咽喉科の病院で膿栓治療(喉・扁桃腺の洗浄と吸引など)の体験談を集めました。

口は体の入り口です。汚れていると扁桃も汚れます。

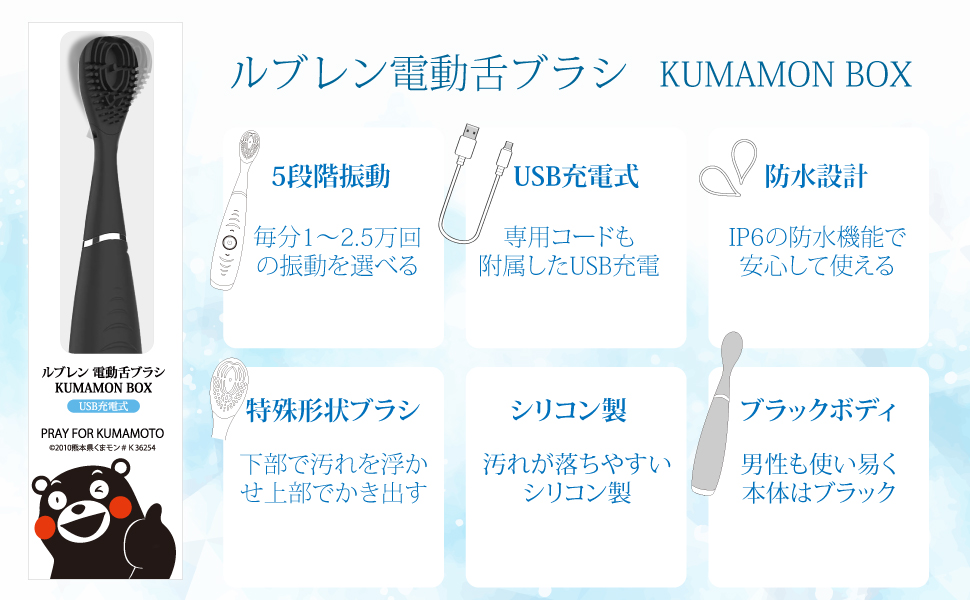

口の汚れは、体内に入ります。肺に入ると誤嚥性肺炎の発生リスクになります。腸内環境の悪化で代謝が落ちることもあります。しかし、口の一番違い場所にあるのが喉や扁桃なので、ここの汚れに直結します。扁桃が汚れることで炎症を起こしたり、臭い玉(膿詮)の原因になります。口をキレイにするためには、歯磨きだけでなく、舌磨きやマウスウォッシュも効果的です。

あなたの扁桃はどのタイプ?

通常の扁桃(両脇にある膨らんだ部分)の様子

体内で外部と接するのは口から肛門にかけてです。その口にある扁桃が、外部からの細菌やウィルスの侵入を探知して防衛する最前線基地と呼べます。この扁桃が悪い細胞やウィルスを探知したときに、白血球が排除するために戦うことになります。そうすると、炎症などの症状となって表れてきます。炎症のない通常の扁桃は、このように膿詮や白苔は見られません。

扁桃に白い粒が見える場合は、膿栓(臭い玉)

扁桃の穴に膿がたまります。これが膿詮と呼ばれます。扁桃炎が原因で膿詮になることがあります。自分で取る方も多く、様々な器具を扁桃腺に突っ込んで取ろうとします。扁桃が傷ついて扁桃炎がひどくなった場合には高熱がでて病院に行くことに。また、自分で取ると扁桃の穴自体を広げてしまい、ますます膿栓ができやすくなってしまうケースもあります。

扁桃炎で白い膿が見える

扁桃が炎症を起こし、膿がたまることが原因です。喉の痛みや発熱を伴います。医療機関の受診をしてください。

口臭の原因になる膿詮について

膿栓(臭い玉)の呼び方

| 呼び名 | 特徴 | 原因 |

|---|---|---|

| 膿栓 | 口臭の原因になる、口の中にできる硬くなったもの 正式名称以外にも、「臭い玉」「くさい玉」「におい玉」「匂い玉」とも呼ばれています。 | 口内環境のバランスの崩れ、食べカスや細菌の付着など |

| 扁桃栓子 | 扁桃腺の奥にできる小さな白い塊 | 扁桃腺の炎症、食べカスや細菌の付着など |

| 扁桃結石 | 扁桃腺の深部にたまった細菌や食べカスが固まってできた小さな塊 | 扁桃腺の炎症、食べカスや細菌の付着など |

なぜ、膿栓(臭い玉)があると口臭がするのか?

膿栓は固まっているので、咳をすると膿栓がポロリと出てくることがあります。これを潰してみると強い悪臭がします。膿栓ができる前には「膿汁(のうじゅう)」という膿があってこれが固まって膿栓になるのです。この膿汁が扁桃内にあると口臭がするわけです。膿栓ができている状態というのは、同時に膿汁があることですので、口臭の原因になっています。

膿栓は見えないのに、なぜか喉の奥から口臭がする場合には、この膿汁のせいかもしれません。膿汁も結局は悪玉菌と戦った白血球の死骸ですから、口腔環境を良くしないといつまでも口臭が続くことになります。膿栓をとるだけでは解決しません。

この膿栓(臭い玉)ですが、インターネットで調べると「自分で膿栓が簡単に取れる!」という情報がたくさんあります。例えば、歯ブラシで扁桃をゴシゴシやってみたり、綿棒で穴をほじくってみたり、耳かきを突っ込んでみたり、ピンセットで取ろうとしたり。。。ところが!実は膿栓(臭い玉)を自分で取るのに失敗して悪化している人がたくさんいます。具体的には扁桃が腫れたり、血がでたり、高熱が出たりです。さらに悪いのは穴自体が広がってむしろ膿栓(臭い玉)がますます出てくるようになるケースが見られます。

また、口臭以外にも、このようなリスクが文献で言及されています。

陰窩に細菌巣が長期間存在することが,IgA 腎症や掌蹠膿疱症などの病巣感染症発症 に深く関与していると考えられる。

引用:「119. 口蓋扁桃由来線維芽細胞におけるBLyS発現」福井大学耳鼻咽喉科頭頚部外科学教室 耳鼻咽喉科免疫アレルギー 24(3): 218-219, 2006.

膿詮を自分で取って失敗する

綿棒なら安全?シャワーなら臭い玉(膿栓)が取れる?そんな臭い玉・膿栓の取り方を探してインターネットを検索した方へ。本当に、いろんな道具を口から突っ込んで、臭い玉・膿栓の取り方を工夫される方の多いこと!でも、結論から言えば、扁桃が傷ついたり、腫れたりするので、絶対にやめて下さい。それだけならまだしも、穴が広がってしまい、ますます臭い玉・膿栓が出来る頻度が増えたり、大きくなったりして悪化する可能性もあります。

では、今この瞬間も、喉にいろんなものをつっこんで、えづきながら、涙を流しながら臭い玉(膿栓)の取り方で、もがいている人たちがたくさんいることを想像しながら、読んでくださいね。

道具で取る7つの方法とは?(危険)

臭い玉(膿栓)を取るのに、どんな道具を皆さん使っているのでしょうか?完全にやってほしくないのですが、いろんな道具を扁桃に突っ込んで悪戦苦闘しています。実際の声を集めた結果はこちらの通りです。良い子は真似しないでくださいね。

|  |  |  |

|  |  |

1.指で取る

指は、口蓋垂(のどちんこ)に当たってしまう事も多く、おえ~、っとなってしまいます。また、指で届いたとしても、扁桃腺が傷ついてしまいます。

どうしても気になってしまうのでネットで調べたところ自分で取ったという人が多数いたので私もやってみようと思い、まず鏡を使って臭い玉(膿栓)の正確な位置を把握しました。見てみると簡単にわかる場所にあったのでなおさらこれはとれると思い指を奥まで突っ込んで挑戦を何度もしました。しかし触ることが出来てもあと少し届かずなんどもおえっとなり結局取ることが出来ませんでした。結局取れずに病院に行くことを検討していたのですが指でなんどもついたのがいけないのか新しい臭い玉が出来てしまいました。さらに喉の調子がとても悪くなりイガイガする感じと、唾を飲み込む際の激痛に見舞われてしまいました。ネットなどでは簡単に取れたという人がたくさんいたのですがとても後悔しました。[宮城県 男性 24歳 会社員]

どうしても気になってしまうのでネットで調べたところ自分で取ったという人が多数いたので私もやってみようと思い、まず鏡を使って臭い玉(膿栓)の正確な位置を把握しました。見てみると簡単にわかる場所にあったのでなおさらこれはとれると思い指を奥まで突っ込んで挑戦を何度もしました。しかし触ることが出来てもあと少し届かずなんどもおえっとなり結局取ることが出来ませんでした。結局取れずに病院に行くことを検討していたのですが指でなんどもついたのがいけないのか新しい臭い玉が出来てしまいました。さらに喉の調子がとても悪くなりイガイガする感じと、唾を飲み込む際の激痛に見舞われてしまいました。ネットなどでは簡単に取れたという人がたくさんいたのですがとても後悔しました。[宮城県 男性 24歳 会社員]

2.綿棒で取る

綿棒が刺激がなくてやさしい、と思って突っ込む方は非常に多いです。しかし、取れないとなると強く押したり、こすったりすることになりますので、結局は扁桃腺にダメージを与えます。

鏡で臭い玉(膿栓)の場所を確認しながら、周りを少し押してみたら、白い塊がむにゅっと少し出てきたので、調子に乗って強く押しすぎてしまいました。押した場所が悪かったのか、咳と吐き気が出てしまいました。しばらくむせて、すごく苦しかったのに、肝心の臭い玉(膿栓)はとれず、苦しい思いをしただけでした。むしろ押し込んでしまったようで、穴の奥に白いものが見えるのに、全然頭が出てこず、余計とりにくくなって、今でもまだ臭い玉があります。

鏡で臭い玉(膿栓)の場所を確認しながら、周りを少し押してみたら、白い塊がむにゅっと少し出てきたので、調子に乗って強く押しすぎてしまいました。押した場所が悪かったのか、咳と吐き気が出てしまいました。しばらくむせて、すごく苦しかったのに、肝心の臭い玉(膿栓)はとれず、苦しい思いをしただけでした。むしろ押し込んでしまったようで、穴の奥に白いものが見えるのに、全然頭が出てこず、余計とりにくくなって、今でもまだ臭い玉があります。[東京都 女性 30歳 会社員]

3.耳かきで取る

耳と同じように、ゴミやカスは耳かきで取れると思っている方がいらっしゃいます。耳かきもやりすぎないように耳鼻科に指導されますが、扁桃腺は粘膜なのでさらにデリケートです。そこに固い耳かきを突っ込むと痛めることになります。さらに悪いことに、耳かきに限りませんが、この方のように自分で取る方には、臭い玉が出来やすくなるというアンケート結果も多く集まりました。

耳かきは細いので慎重にやれば取れると思ったのに、喉の奥に突っ込んでしまって何度も吐きそうになったり咳が出て、とても辛かったです。取れたと思ったら喉の奥に落ちてしまって飲み込んでしまったり、喉を傷つけてしまって数日呼吸をするとビリッとした痛みがあったり飲み物を飲む時も痛くて大変でした。幸い血は出ませんでしたが、何故か以前よりも臭い玉が出来やすくなってしまったようで、前は1週間に1個程度だったのが2日に2個といった感じで、これなら触らない方が良かったかと思いました。[大阪府 女性 28歳 女性]

耳かきは細いので慎重にやれば取れると思ったのに、喉の奥に突っ込んでしまって何度も吐きそうになったり咳が出て、とても辛かったです。取れたと思ったら喉の奥に落ちてしまって飲み込んでしまったり、喉を傷つけてしまって数日呼吸をするとビリッとした痛みがあったり飲み物を飲む時も痛くて大変でした。幸い血は出ませんでしたが、何故か以前よりも臭い玉が出来やすくなってしまったようで、前は1週間に1個程度だったのが2日に2個といった感じで、これなら触らない方が良かったかと思いました。[大阪府 女性 28歳 女性]

4.ピンセットで取る

掴んで取りたい!と思う方はピンセットを使うようです。ただし、この方のように、手元がくるってしまうと、あっという間に出血することになるのがピンセットです。

ピンセットを使って自分で臭い玉(膿栓)を取ろうと試みたところ、まず最初にのどの奥にたいへんな違和感を覚え気分が悪くなってしまいました。なんとか無理をして臭い玉(膿栓)をピンセットで挟もうとしましたが、手元がくるってのどを傷つけてしまい軽く出血までしてしまいました。しばらく飲み物や食べ物がしみるようになり、ピンセットで臭い玉(膿栓)を取ることを断念しました。[埼玉県 女性 43歳 主婦]

ピンセットを使って自分で臭い玉(膿栓)を取ろうと試みたところ、まず最初にのどの奥にたいへんな違和感を覚え気分が悪くなってしまいました。なんとか無理をして臭い玉(膿栓)をピンセットで挟もうとしましたが、手元がくるってのどを傷つけてしまい軽く出血までしてしまいました。しばらく飲み物や食べ物がしみるようになり、ピンセットで臭い玉(膿栓)を取ることを断念しました。[埼玉県 女性 43歳 主婦]

5.歯ブラシで取る

歯を磨くついでに、扁桃腺に歯ブラシを突っ込む方も多くみられます。この方も、扁桃腺を傷つけるだけでなく、臭い玉が逆に増えてしまったようです。

ネットに書かれていた、臭い玉(膿栓)の取り方の1つである歯ブラシで取る方法を見て試す事にしました。臭い玉(膿栓)のある場所は口を思いっきり大きく開けると埋もれている臭い玉が白く浮き出てきてすぐに分かりましたが、歯ブラシの毛先を利用して時間がかかり何とか1つ取り出せたくらいでした。歯ブラシの毛先で取るには時間もかかるし、喉も傷つけてしまし暫くの間口の中が痛くて食事の時にも影響がありました。その後、臭い玉(膿栓)の出来る頻度も多くなり、以前は10日おきくらいだったのが歯ブラシ作戦の後は毎日、臭い玉が出没するようになり臭い玉(膿栓)の数も多くなりました。ネットで歯ブラシ作戦を見た時も「お薦めはしません」とあったのに・・・今は後悔しています。[埼玉県 女性 36歳 主婦]

ネットに書かれていた、臭い玉(膿栓)の取り方の1つである歯ブラシで取る方法を見て試す事にしました。臭い玉(膿栓)のある場所は口を思いっきり大きく開けると埋もれている臭い玉が白く浮き出てきてすぐに分かりましたが、歯ブラシの毛先を利用して時間がかかり何とか1つ取り出せたくらいでした。歯ブラシの毛先で取るには時間もかかるし、喉も傷つけてしまし暫くの間口の中が痛くて食事の時にも影響がありました。その後、臭い玉(膿栓)の出来る頻度も多くなり、以前は10日おきくらいだったのが歯ブラシ作戦の後は毎日、臭い玉が出没するようになり臭い玉(膿栓)の数も多くなりました。ネットで歯ブラシ作戦を見た時も「お薦めはしません」とあったのに・・・今は後悔しています。[埼玉県 女性 36歳 主婦]

6.ウォーターピックで取る

ウォーターピックでは水流をもっとも低くしても、傷が付くようです。もともと歯の間のゴミを水流で吹き飛ばすものですので、粘膜には強すぎます。

ウォーターピックで取ろうとして失敗してしまいました。鏡ではその臭い玉(膿栓)のある場所が見えるのですが、いざ、このウォーターピックの先端を口の中に入れてしまうと、まったくその場所が見えません。感覚で水を当ててはいますが、見えないだけに、どう当てればより玉が取れるかがよく分からないのです。どうしてもよく分からないから水圧を強くしてずっと当てていたら、ヒリヒリと赤く腫れてしまい、食べ物を噛む度にジンジンしてしまいます。臭い玉もますます大きくなり、臭いも強くなってしまいました。そこに玉が挟まりやすくなり、困ってしまいました。[神奈川県 女性 40歳 会社員]

ウォーターピックで取ろうとして失敗してしまいました。鏡ではその臭い玉(膿栓)のある場所が見えるのですが、いざ、このウォーターピックの先端を口の中に入れてしまうと、まったくその場所が見えません。感覚で水を当ててはいますが、見えないだけに、どう当てればより玉が取れるかがよく分からないのです。どうしてもよく分からないから水圧を強くしてずっと当てていたら、ヒリヒリと赤く腫れてしまい、食べ物を噛む度にジンジンしてしまいます。臭い玉もますます大きくなり、臭いも強くなってしまいました。そこに玉が挟まりやすくなり、困ってしまいました。[神奈川県 女性 40歳 会社員]

7.シリンジで取る

安全と思っていても、穴が広がってしまう方が多く、悪化してしまうようです。

鏡を見ながら慎重に行いました。 最初の頃は全然問題なく取れていましたが、ちょっと油断した時に喉をガリッとしてしまいました。血は出なかったのですが、その後1週間程は唾をのみ込むだけでも凄く喉が痛くてしょうがなかったです。 何もしていなくても喉に違和感があって、睡眠不足になりました。 そして何度も取っていたせいか、穴が大きくなったようで、臭い玉も以前より量が増えました。 以前は1週間に1度で良かったのが、3日に一度2~3個も出てくるようになってしまったのでした。[大阪府 女性 28歳 会社員]

鏡を見ながら慎重に行いました。 最初の頃は全然問題なく取れていましたが、ちょっと油断した時に喉をガリッとしてしまいました。血は出なかったのですが、その後1週間程は唾をのみ込むだけでも凄く喉が痛くてしょうがなかったです。 何もしていなくても喉に違和感があって、睡眠不足になりました。 そして何度も取っていたせいか、穴が大きくなったようで、臭い玉も以前より量が増えました。 以前は1週間に1度で良かったのが、3日に一度2~3個も出てくるようになってしまったのでした。[大阪府 女性 28歳 会社員]

失敗する4パターン

自分で道具を突っ込むのは良くないのはご理解いただけたかと思います。実際の失敗した声を集めましたので、ちゃんと読んでみてくださいね!

1.血が出る

多くの方が経験するのが扁桃腺から血がでることです。血が出てからやめる方がほとんどですが、血が出る前にやめてほしいものです。

押し出したり、ほじくり出そうとしましたが全く取れなかったので、もう少し強く穴の中に綿棒を入れてみましたが、穴が深いものだったのかズボッと中に入ってしまい、取れなくなってしまいました。慌てて強く引っ張って取ったんですが、皮膚が赤く腫れてしまった、そこから血がにじんでしまった。[岩手県 女性 37歳 主婦]

押し出したり、ほじくり出そうとしましたが全く取れなかったので、もう少し強く穴の中に綿棒を入れてみましたが、穴が深いものだったのかズボッと中に入ってしまい、取れなくなってしまいました。慌てて強く引っ張って取ったんですが、皮膚が赤く腫れてしまった、そこから血がにじんでしまった。[岩手県 女性 37歳 主婦]

2.扁桃が腫れる

道具をのどに突っ込んでもなんともなくても、翌日の朝には扁桃腺が腫れていてびっくりという方も多いです。粘膜はこすれば腫れます。これ、単純な話なのですが、なぜか大丈夫だと思ってしまうんですね。

なんとしてでも臭い玉(膿栓)を取りたかったので歯ブラシで口の中を執拗にこすり粘膜を傷つけ炎症を起こしてしまいました。

なんとしてでも臭い玉(膿栓)を取りたかったので歯ブラシで口の中を執拗にこすり粘膜を傷つけ炎症を起こしてしまいました。うまく取れず何度もいじくり穴が広がったように感じます。そのせいかいつも同じ箇所にできるようになりました。[和歌山県 女性 26歳 会社員]

3.高熱が出る

高熱が出る方も多いです。つまり、細菌感染してしまって扁桃腺炎による高熱が出てしまったわけです。こうなるともう病院直行です。忙しいのにしばらく休まなくてはいけなくなります。

何度も無理やり扁桃の臭い玉(膿栓)のあるあたりを押していたら、喉が赤くなってしまい、その日は諦めました。しかし翌朝になってひどい喉の痛みで目が覚め、鏡で喉の奥を覗いてみたら前日に臭い玉(膿栓)を取ろうと無理をした場所が赤く腫れて、それがもとでその場所にばい菌がはいってしまったらしく、そのまま扁桃炎になってその日の晩に高熱を出してしまいました。耳鼻科に行ったら先生にこっぴどく叱られてしまいました。[神奈川県 女性 41歳 主婦]

何度も無理やり扁桃の臭い玉(膿栓)のあるあたりを押していたら、喉が赤くなってしまい、その日は諦めました。しかし翌朝になってひどい喉の痛みで目が覚め、鏡で喉の奥を覗いてみたら前日に臭い玉(膿栓)を取ろうと無理をした場所が赤く腫れて、それがもとでその場所にばい菌がはいってしまったらしく、そのまま扁桃炎になってその日の晩に高熱を出してしまいました。耳鼻科に行ったら先生にこっぴどく叱られてしまいました。[神奈川県 女性 41歳 主婦]

4.以前より臭い玉がひどくなる

このような体験談は非常に多いです。穴が広がった。ますます穴にゴミが溜まりやすくなり、結果として臭い玉もどんどん出てくる体質になってしまった、という人ですね。以前は1週間に1回の臭い玉が、2日に1回になった方もいます。また、臭い玉ができる範囲が広がった方もいます。これまでは小さな穴だったものが広がったので、臭い玉ができる穴になってしまったということでしょう。

何度かウォーターピックで取ろうと頑張ってみたのですが、逆に喉がヒリヒリしてきて赤くなってしまい、傷ができたのか口内炎ができてしまいショックでした。臭いが少し消えたような気がしたのですが、すぐに臭いがしてきたので気のせいだと思います。臭い玉(膿栓)は一つもとれませんでしたし、逆に臭い玉ができる回数が増えてしまい辛いです。[北海道 女性 37歳 主婦]

何度かウォーターピックで取ろうと頑張ってみたのですが、逆に喉がヒリヒリしてきて赤くなってしまい、傷ができたのか口内炎ができてしまいショックでした。臭いが少し消えたような気がしたのですが、すぐに臭いがしてきたので気のせいだと思います。臭い玉(膿栓)は一つもとれませんでしたし、逆に臭い玉ができる回数が増えてしまい辛いです。[北海道 女性 37歳 主婦]

失敗する7つの原因とは?

そもそも、なぜ失敗するんですか?失敗の原因は何なのでしょうか。では、失敗の原因を体験談から読み解いてみましょう!まとめると次のような種類に分かれます。

1.見えない

臭い玉(膿栓)は扁桃腺にありますが、必ず表に出ているものでもありません。中からできてきますので、もちろん扁桃腺の内部にあるものは見えません。見えない臭い玉(膿栓)をどうしても取りたい人が多いので、いろんな道具を無理に突っ込むことになります。指からはじまり、綿棒、歯ブラシ、耳かき、ピンセット、ウォーターフロスなどですね。本当にみなさんいろいろ喉に突っ込みます。危ないです。

2.手元が狂う

喉にいろんな道具を突っ込むのですが、どうやるか?もちろん、鏡を使います。しかし、それ、逆に映っていますので、どうしても手元が狂い、狙った場所に道具を突っ込めません。そもそも突っ込んじゃいけませんが、さらに手元が狂って臭い玉と関係ない場所もどんどん痛めていきます。耳かきやウォーターピックなど固いもので手元が狂った場合には激痛が走ります。

3.えづく

人間は喉に何かをいれると、吐き出す体になています。道具を喉に突っ込んでも同じです、えづきます。えづくともちろん、臭い玉(膿栓)をとるどころではありません。これは、耳鼻咽喉科にいっても同じです。えづきやすい人は処置がなかなか進まず、断念して帰って来る人もいます。えづくと、手元も狂いやすく、扁桃腺を傷つけてしまいます。また、えづきながら臭い玉(膿栓)を取っている様子はあまり見られたものではないので、気持ち的にも「私、何をやっているんだろう」とガッカリする方もいます。

4.涙がでる

えづくと涙も同時に溢れる方も多いです。涙がでるので、もちろん鏡もみづらくて、手元が狂いやすく扁桃腺を痛める原因になります。涙にくれながら、えづきながら、喉にいろんな道具を突っ込んでいる人が、今日も日本中にいます。泣きながら臭い玉(膿栓)を取っているのもあまり、人に見られたものではありませんね。

5.こすりすぎる

扁桃はデリケートです。粘膜です。それを手元が狂ったまま、いろんな道具でこすります。しかも、見えにくいので、1回で済まずどんどんこすります。粘膜を過剰にこすることが失敗する原因となります。柔らかいと思っている綿棒でも指でも、何度もこすると必ず扁桃腺は傷ついて腫れます。傷から細菌感染がおこり、本格的に病院に行くことになります。また、穴をこすることになりますので、穴が広がりやすく、結果として臭い玉が出来やすくなる体質になってしまいます。

6.突っ込みすぎる

表に出ていない臭い玉(膿栓)を取ろうとして、奥へ奥で道具を突っ込んでいます。扁桃腺は奥まで続いていますので、思わずズボッと入ってしまうこともあります。道具が入ってしまうということは、粘膜も相当痛みます。それとは別に、臭い玉も取れるどころか、奥に突っ込んでしまうのですが、それはやってしまった後の祭りで後悔する人が本当に多いです。また、突っ込んでしまったら、どんどん穴が広がることになり、ますます臭い玉(膿栓)の発生頻度が高くなります。

7.押しすぎる

指でも綿棒でも、押しすぎると圧力がかかり、粘膜は傷つきます。また、ピンセットで間違って扁桃腺を挟んでしまえば、押す以上の圧力がかかって激痛が走り、傷つきます。出てこない、見えないから、どうしても押しすぎることになり、扁桃腺から血が出たり腫れたりします。

膿栓の治療は、耳鼻咽喉科を受診すること

歯科医院では、虫歯・歯周病・舌苔などの治療や生活習慣の指導などは行えますが、扁桃に溜まる膿詮の治療は耳鼻咽喉科となります。最初に歯科医院で口臭の原因をある程度取り除き、それでも膿詮が原因で口臭がする、とにかく気になるという方は耳鼻咽喉科を受診しましょう。

耳鼻咽喉科で行う主な治療

陰窩洗浄

特殊な洗浄器や喉頭スプレーで洗浄をします。ご自身で取ろうとするときにシリンジだと先端が尖っているのでケガをしますが、耳鼻咽喉科の機器の先端は比較的丸く、太い形状のため、扁桃を痛めにくいです。また、水圧や水流も適度に調整することができるため、ご自身でウォーターピックを使って行うよりも安全です。

吸引

特殊な吸引管を使って、隠れた膿詮を吸引して取り出します。ご自身で行うことができないのがこの吸引による膿詮の取り方です。

ラジオ波凝固治療

ラジオ波凝固治療とは、ラジオ波を用いて組織を加熱し、扁桃の全摘出をせずに入院なども不要の治療法です。出血もあまりありません。扁桃を縮小・凝固して膿詮の発生を抑えます。この治療は、病変部位に到達するラジオ波を射出して、組織を凝固壊死させます。手術よりも治療時間が短く、治療後の回復期間も短くなるため、症状の効果をもたらすと同時に患者の負担を軽減することができます。

治療自体は約30分~1時間程度ですが、その他の検査などもあるため、全体で3時間程度かかることもあります。効果としては個人差がありますが、一般的には数日から数週間程度で症状が改善されることが期待できます。

なお、治療の効果は患者によって異なる場合がありますので、治療を行う前に医師と相談してください。

扁桃の摘出手術

扁桃の症状によっては、手術で摘出する場合があります。 扁桃の摘出手術では、特定部分だけを取り除くように慎重に行われ、扁桃を取り出した後は、縫合して閉じることで終了します。 扁桃の摘出手術には、局所麻酔を施行しながら行われます。大がかりな手術になることは少ないため、術後の症状も軽度な場合が多いです。

膿栓・臭い玉を耳鼻咽喉科の病院で除去した体験談7人

数ヶ月後にまた膿栓が出来ていた。

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

初回の膿栓の除去後、5回程度扁桃周囲の洗浄のため通院しました

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

まずは頻回に咳をして出していました。それでも出ない場合は、手を洗って、小指や爪楊枝などでとっていました。上手に取れると良いのですが、時折粘膜を傷つけてしまいヒリヒリさせてしまうことがありました。

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

病院には数回通いましたが、改善は見られず困っています

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

たまに喉の違和感を感じると、病院に通ってとってもらっています

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

咳が出るときにたまにその反動で出てくるようなときはありましたが今でも自分で出すことはできません。

出そうとして喉を刺激するとどうしても吐き気がしてしまいます。

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

先生の診察が始まり、仰向けになって視てもらうとすぐに先生は膿栓だと気づかれて吸引ですぐに摘出していただきました。

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

半年後あたりになんとなく気になるようになるなと思っていたら、再発していました

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

膿栓を洗って流しだすという方法で処置してもらいました

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

この程度なら来る必要ないですよ、という風に言われたことが嫌でした

耳鼻咽喉科に行く前は、膿栓を自分でどのように対応していましたか?

耳鼻咽喉科で膿栓をどのように処置されましたか?

膿栓で耳鼻咽喉科の予約から治療までで、嫌だったことを教えてください。

膿栓の治療後の調子を教えてください。いつごろ再発したのか?継続的に病院に通っているか?など

膿栓(臭い玉)の原因

膿栓と膿汁の原因

膿栓(臭い玉)は、扁桃の穴にできた白い塊のことです。固まる前には膿汁という液体状になっています。膿栓がある場合には膿汁も存在します。ですので、膿栓自体は割れるとものすごい悪臭がしますが、膿汁の場合には扁桃にあるだけで口臭の原因となります。悪玉菌と戦った最近の死骸が膿栓や膿汁です。つまり、悪玉菌が繁殖していることが原因となります。その悪玉菌の原因を突き止めて予防することが膿栓・膿汁の予防となります。

悪玉菌が繁殖する原因

悪玉菌が侵入しやすい

蓄膿症・アレルギー性鼻炎または癖などで口呼吸が多いと、外部から悪玉菌がどんどん侵入します。通常は、外部の空気は鼻を通過し、そこでフィルタリングされてゴミなどはある程度除去されます。そのフィルタリング機能がなく、直接口にゴミや悪玉菌が侵入します。

悪玉菌が繁殖しやすい

口呼吸・服用している薬の副作用・体質・ストレスなどでサラサラした唾液が少ない方がいます。悪玉菌も唾液で洗い流せば繁殖しにくいのですが、サラサラした唾液が少ない場合には悪玉菌が繁殖しやすい口腔環境になります。

悪玉菌に対抗できない

唾液自体に抗菌作用がありますが、ストレスなどで唾液の抗菌力も下がります。悪玉菌が繁殖する際に、それに対抗する力が減少してしまいます。

膿栓(臭い玉)の予防

鼻呼吸で口の乾燥を防ぐ

鼻が悪い場合には耳鼻咽喉科での治療が必要ですが、パソコンやスマホを見ているときに口が開いている方も多いです。日頃から口呼吸にならないように注意してください。ためしてガッテンでは、お口の運動を行うことで、口が閉まりやすくなると紹介されていました。

マスクで口の乾燥を防ぐ

マスクで口の乾燥を防ぎましょう。また、寝るときに口が開いているケースも多いので、寝ている間のマスクもご検討下さい。

加湿器を使ってウィルスを防ぎ、口の乾燥も防ぐ

部屋が乾燥しすぎると、ウィルスが空気中に浮遊したままになりますので、どうしても体内に入ってしまいます。加湿器を使って適度な室温にすればウィルスは下に落ちますので、体内に入ることを防げます。夜中に口が開いたままになる方も寝室での加湿器をご検討下さい。ただし、湿気がこもりすぎるとカビの原因になり、体調を崩す可能性がありますので、使用方法にはご注意下さい。

食事は1日3回取って、お口をきれいにする

朝食や昼食を抜く方がいますが、それ、口臭の原因になるって知ってますか?食事では口を動かし唾液がどんどん出てきますので、それまでに溜まった汚れも洗い流してくれます。実際、食事の直前が一番口臭が悪化する時間帯です。食事を抜くということは、そのまま口が汚れたままになります。

サラサラ唾液が出るようにマッサージをする

高血圧や精神系の薬などには口渇という副作用があることが多いです。年齢のせいで唾液が少なくなるというよりは、年齢とともに薬を飲むようになり副作用で唾液が出なくなっている方は多いです。薬は勝手にやめられませんので、物理的に唾液腺をマッサージしてサラサラした唾液でお口をキレイにしましょう。いいの製薬式唾液腺マッサージで、簡単に唾液を出す方法

ストレス・緊張を和らげて、サラサラ唾液が出るようにする

唾液には2種類あります。リラックスしているときにでるサラサラ系の唾液と、ストレスや緊張しているときにでるネバネバ唾液です。ネバネバ唾液には、口の汚れを洗い流す機能が弱いので、サラサラ唾液が出ることが大切です。日中にストレスや緊張する時間が多い方は、口がいつもネバネバして口腔環境が悪化していきます。ストレスや緊張はどうしても避けられない場合が多いので、そのあとにリラックスできる時間を作りましょう。または、唾液腺をマッサージしてください。

免疫力が落ちないように睡眠不足を解消する

体の免疫機能が落ちると、どうしても悪玉菌に対抗できず、口内環境が悪化してしまいます。免疫が落ちる大きな原因は睡眠不足です。不規則な生活リズムを見直して、なるべく早く寝てください。寝ない人ほど、夜遅くに食事をしたり、食生活自体も乱れますので、口臭だけでなく体全体も不調を起こしてしまいます。

以上、「膿栓が取れない!うがいで治らない!病院で吸引・治療する?膿栓・臭い玉を耳鼻咽喉科で除去した体験談7人|喉や扁桃腺(陰窩)の洗浄と吸引で治療してもらった体験をご紹介します」でした。

ご質問はお気軽に!